歡迎瀏覽CCLE教育后勤展覽會官方網站

CCLE第九屆中國教育后勤展覽會 倒計時:0 天

-

關注我們

-

聯系我們

教育新型基礎設施建設是國家新基建的重要組成部分,是信息化時代教育變革的牽引力量,是加快推進教育現代化、建設教育強國的戰略舉措。

為深入貫徹黨的十九屆五中全會精神,加快推進教育新基建,構建高質量教育支撐體系,教育部連同六部委發布《教育部等六部門關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見[1](以下簡稱《新基建指導意見》),面向教育高質量發展需要,提出了建設新型基礎設施體系的指導意見。

雖然有《新基建指導意見》的指引,但新基建的落地布局依然面臨很大挑戰[2]。

首先,新基建的建設布局既要適配學校的當前建設基礎,又要符合國家要求。其次,新基建的建設布局要充分考慮師生的實際需求和體驗,以免造成建成使用率不足浪費資源的情況。另外,建設布局的順利實施,需要充分的保障措施支撐。

面對以上種種困難,本文以浙江大學為例,提供了一種高校教育新型基礎設施建設體系的布局思路。

工作基礎

近年來,浙江大學先后承擔了國家部委教育信息化政策的研制與咨詢任務:

牽頭草擬了《關于加強新時代教育管理信息化工作的指導意見》(教科信函〔2021〕13號),并負責《新基建指導意見》第二部分——平臺體系新型基礎設施的政策解讀;

承接了中國高等教育學會2020年重點委托課題——“高校治理體系中信息化能力研究”(課題批準號:2020ZDWT18)等研究課題;

協助教育部學位與研究生司完成“學位與研究生教育數據項目”“雙一流監測學科建設成效評價”合作課題,并作為第二完成單位起草完成教育部2020年頒布的《高等學校數字校園建設規范(試行)》[3]。

在推進教育新基建建設方面,已積累了扎實的理論基礎和豐富的工作經驗。

“十三五”期間,“網上浙大”已初步完成浙大“云”計算平臺部署、校園“網”絡升級改造、心中有“數”數據治理能力建設、用戶“端”服務建設、信息化運維與服務體系建設、網絡安全保障體系建設,并推出了“學在浙大”和“研在浙大”等一批優質品牌,構建起“云網數端加大安全、大運維”的教育信息化新形態,已取得階段性成果。

建設布局

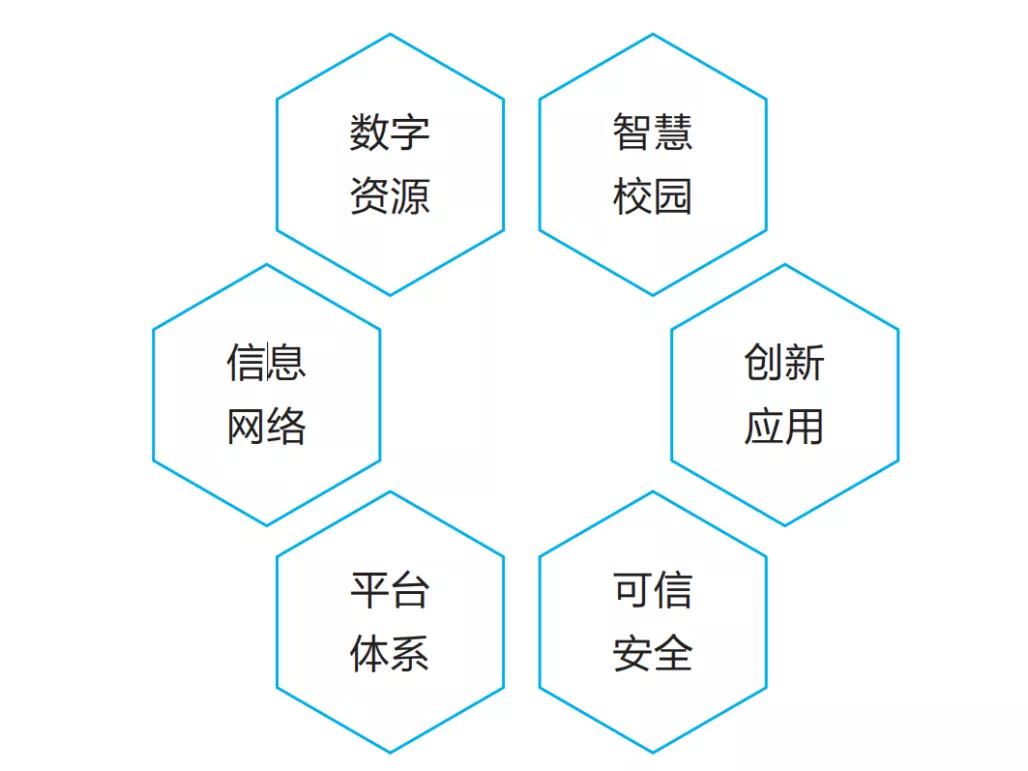

依托浙江大學信息化建設現有基礎,結合《浙江大學“十四五”信息化建設規劃》針對《新基建指導意見》,將在信息網絡、平臺體系、數字資源、智慧校園、創新應用、可信安全,六大核心方向進行建設布局。

圖1 六大核心建設方向

01信息網絡新型基礎設施

信息網絡新型基礎設施強調建設教育專網、升級校園網絡,以提供暢通、高速、便捷、綠色、安全的教育網絡服務為目標。

“十三五”收官之際浙江大學校園網絡整體實現十萬兆核心、萬兆到樓、千兆到桌面的高性能網絡,各樓宇和公共區域有線網絡和無線網絡全覆蓋。

“十四五”期間將優化教室和實驗室接入端網絡,形成科研、教學、辦公三張專網。構建未來校園的IPv6網絡生態。實現5G網絡高速接入校園網絡。

02平臺體系新型基礎設施

平臺體系新型基礎設施以構建新型數據中心、促進教育數據應用、推動平臺開放協同、升級網絡學習空間為方向,鼓勵超算資源共享、推動各級各類教育平臺融合發展。

目前浙江大學已建成浙江大學混合云、初步實現了數據中心、流程平臺等平臺體系,滿足各業務部門開放協同場景。

“十四五”正規劃構建校級新型數據中心,實現校內共享超算資源和人工智能算力資源,為校內科研提供基礎算力工具。構建數據中臺,形成權威數據源;搭建并推廣智能化數據分析處理工具;升級協同辦公系統,進一步推動平臺開放協同和資源共享,提升學校的整體科研、工作效率和治理能力。

03數字資源新型基礎設施

數字資源新型基礎設施以開發新型資源和工具、優化資源供給服務、提高資源監管效率為主要方向,來推動數字資源的供給側結構性改革,創新供給模式,提高供給質量。

已建成以“學在浙大2.0”教學平臺為代表的一批新型資源工具。“十四五”期間將以數據智能為導向,打造教學知識圖譜、語音識別、雙語翻譯、AI筆記等智能化教學工具,用人工智能技術重構教學資源,生產基于知識點的“金課”,為支撐大規模個性化學習做好能力儲備。還將構建以“數據發布、數據申請、數據使用、數據管控、數據監測”為完整流程的數據服務開放體系。

浙江大學

04智慧校園新型基礎設施

智慧校園新型基礎設施以完善智慧教學設施、建設智慧科研設施、部署智慧公共設施為建設方向,以促進學校物理空間與網絡空間一體化建設。

“十三五”期間,建成了以知識圖譜為核心,“學在浙大”教學平臺、課程云、智慧教室為支撐的K-CPS“三通一核”新式開環式教學環境,支持在線教學、移動學習、混合教學等多種教學模式[4][5]。

2020年上線的“研在浙大”推動創新范式轉型、變革科研組織形式。“十四五”將構建演示教學、交互教學、遠程智能化控制與管理、教學數據可視化的教學環境與條件。構建以“研在浙大”為代表的線上線下相結合的科研形式為師生提供全程無障礙線上科研環境和一體的全鏈條創新體系。

05創新應用新型基礎設施

創新應用新型基礎設施旨在依托“互聯網+教育”大平臺,創新教學、評價、研訓和管理等應用,促進信息技術與教育教學深度融合。

在“十三五”期間,以“學在浙大”和智慧教室為龍頭,完成我校虛實融合教育信息化支撐體系的建設。整合全校信息化應用到“端”,形成唯一品牌服務入口。啟動校務治理數字化改革,持續推進“四個一”工程。

“十四五”將擴展開環教學新形態之城,國際化終身學習教學新空間。詳細記錄學習路徑,以及課堂互動數據。構畫育人可衡量指數,建立科學合理的學生—學者—學科的培養質量表征指數及過程管理預警系統。建設學校公共數據平臺,打造“校園大腦”,構建即時感知、主動服務、高效運行、智能監管的新校務治理信息化體系形態。

06可信安全新型基礎設施

可信安全新型基礎設施以有效感知網絡安全威脅,過濾網絡不良信息,提升信息化供應鏈水平,強化在線教育監管,保障廣大師生的切身利益。

應對網絡威脅方面已建成網絡安全管理平臺、科研軟件正版化平臺,針對不良信息過濾已構建校園網絡出口交換中心,自動識別、過濾不良網站和信息。

“十四五”將進一步完善校內系統信息資產數據庫、繪制網絡空間資產地圖、開展網絡流量監測,及時監測安全威脅、發現攻擊行為。

將建立應急指揮中心,追加等保2.0配套安全設施和服務,提升學校對信息化關鍵基礎設施及核心業務系統的監控管理、運維保障和事件處理能力,滿足安全的動態性、持續性和整體性需求。

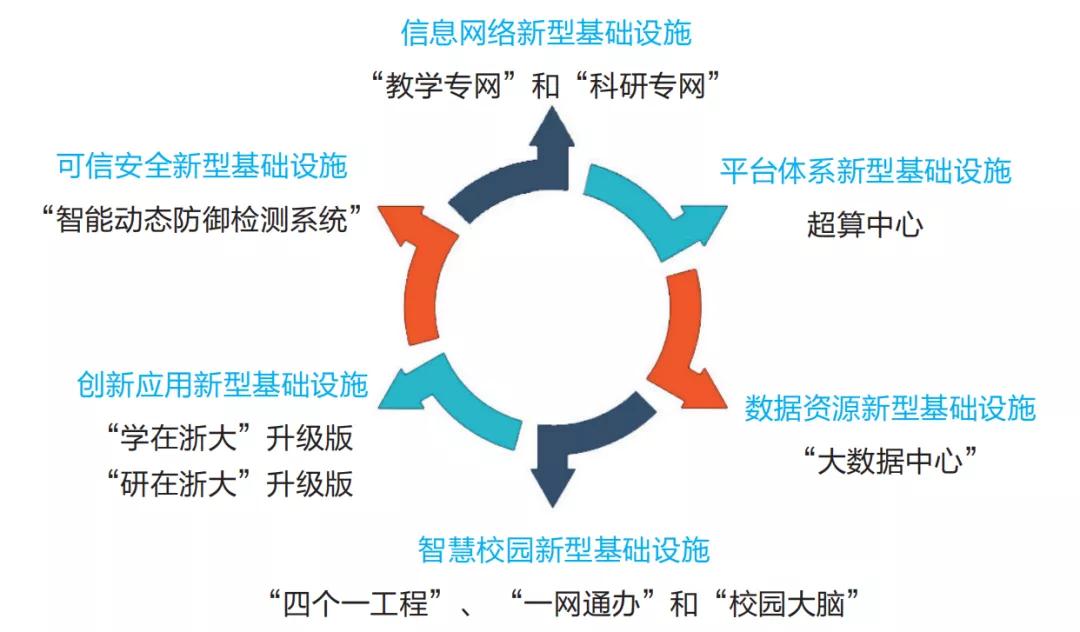

針對以上6大方向,將形成——

圖2 六大方向布局體系

以“教學專網”和“科研專網”為代表的信息網絡新型基礎設施;

以“超算中心”為代表的平臺體系新型基礎設施;

以“大數據中心”為代表的數據資源新型基礎設施;

以“四個一工程”“一網通辦”和“校園大腦”為代表的智慧校園新型基礎設施;

以“學在浙大”升級版和“研在浙大”升級版為代表的創新應用新型基礎設施;

以“智能動態防御檢測系統”為代表的可信安全新型基礎設施。

建設保障

第一,落實責任主體。新基建的六大重點方向中,平臺體系、數字資源、創新應用和智慧校園方向的建設主體,在大部分高校中散落在不同的部門,難以形成統一的新基建規劃與實施基礎。

第二,出臺管理制度、工作規范與考評辦法,由責任主體單位進行統一階段性考評。將數字資源管理、App整合、計算資源購置、網絡安全治理等幾方面出臺明確具體的制度、規范和考評辦法。

第三,支持責任主體單位組建專業化人才隊伍。針對新基建中技術重點難點,組建更加專業化人才隊伍。體制內教職工名額有限,建議授權責任主體單位進行派遣制招聘補充,并給予新基建專項人才經費支持[6]。

第四,保障新基建核心項目的建設經費支持到位。核心基建項目的建設投入削減,帶來的是長期的效率低下,得不償失。

以上保障措施將有助于新基建布局的順利落地,將有效促進線上線下教育融合發展,推動教育數字轉型、智能升級、融合創新,支撐教育高質量發展。不僅可以加速“數字高校”的建成,更能夠提升高校人才培養質量和科研產出效率,加速高校邁向“世界一流”的高校的進程。

參考文獻

[1]教育部等六部門印發意見部署教育新型基礎設施建設[J].現代教育技術,2021,31(8):1-1.

[2]朱永新.“十四五”時期中國教育的新基建[J].寧波大學學報:教育科學版,2020(4):4-6.

[3]《高等學校數字校園建設規范(試行)》解讀[J].中國教育網絡(5):1.

[4]張紫徽,楊玉輝,張宇燕,等.學在浙大:創建一個交互式在線教育空間[J].中國教育網絡,2020(1).

[5]常瑞,陳文智,郭玉東,等.面向工科研究生創新能力培養的EPI教學模式探索[J].計算機教育,2016,No.255(03):71-74.

[6]張紫徽,陳蓉蓉,張宇燕,等.打造具有創新力的信息化隊伍[J].中國教育網絡(7):3.

轉載自“中國教育網絡”微信公眾號

作者:謝松山、陳默、張紫徽、陳文智(浙江大學信息技術中心)

展會動態全部>

- 第九屆CCLE教育后勤展·上海即將盛大啟幕,參觀指南請查收!2025年4月10-12日上海見 2025-03-27

- 關于召開“中國教育后勤協會伙食管理專業委員會第二屆委員會第五次全體委員會議暨高校餐飲高質量發展論壇”的通知 2025-02-28

- 關于召開“中國教育后勤協會物業管理專業委員會校園物業管理新技術應用發展論壇”的通知 2025-02-28

- 把握校園文創風口,4月上海誠邀共赴盛宴! 2025-02-07

- 聚焦“大后勤”,搶占校園安全服務高地,CCLE校園安全管理展誠邀加入 2025-02-07